tratto da “Il Tascabile” del 6.6.23

di Ivan Carozzi

Lo scorso

autunno ho comunicato per telefono con una scrittrice. Era la prima volta che

ci sentivamo. La scrittrice a un certo punto ha fatto cenno a un bimestrale

nato nel 1983: Lucciola. Lucciola era edito

dall’ARCI, veniva distribuito in libreria ed era espressione del CDCP (Comitato

per i Diritti Civili delle Prostitute). Della redazione facevano parte due

storiche attiviste: Carla Corso e Pia Covre. Mentre, col telefono attaccato

all’orecchio, attraversavo una piazza piena di bambini di fronte a una scuola

elementare, il tono della scrittrice è diventato più caldo e partecipe. Ho

avvertito uno smottamento. La telefonata, per quanto breve, si è fatta intima.

La scrittrice mi ha riferito che a Lucciola lavorava una donna

che aveva conosciuto personalmente, un’attivista che si era occupata a lungo di

“sessuopolitica” e di prostituzione (femminile e maschile), appassionata della

lingua e della società tedesca, scrittrice e traduttrice dell’edizione italiana

di un celebre libro di memorie come Christiane F. – Noi, i ragazzi

dello zoo di Berlino. Era Roberta Tatafiore. La scrittrice ha aggiunto di

avere avuto grande stima per Roberta Tatafiore, il cui ultimo gesto di coerenza

e libertà era stato il suicidio, compiuto l’8 aprile 2009 a Roma, a sessantasei

anni, in un hotel del quartiere Esquilino. Si era uccisa con un mix di alcol e

barbiturici. La morte era arrivata qualche giorno più tardi, il 14 aprile.

Prima di andarsene Roberta aveva spedito a cinque persone una chiavetta

elettronica. In ogni chiavetta era custodito un file con un diario e una

lettera in cui argomentava la propria decisione. Nel diario, poi pubblicato da

Rizzoli, era riportata anche una frase di Patricia Highsmith: “l’essere umano

sa darsi la morte quando le linee della vigliaccheria e del coraggio si

incontrano formando l’angolo giusto”.

La

caratteristica originale e sorprendente di Lucciola era il metodo, la tecnica e

la forma ingegnosa in cui il lavoro redazionale era stata pensato e

organizzato.

La figura di

Roberta Tatafiore e la rivista del CDCP mi avevano intrigato. Una volta

conclusa la telefonata mi ero subito messo a fare una ricerca, partendo da due

parole: “lucciola” + “rivista”. È seguendo questa traccia che però ho scoperto

un’altra vicenda editoriale, altrettanto interessante, che non aveva nulla a

che fare col periodico del CDCP e tantomeno con Roberta Tatafiore. Mi ero

imbattuto in una pubblicazione, una rivista manoscritta in copia unica, che

tuttavia aveva un paio di aspetti in comune con la prima: il titolo, Lucciola,

e la vocazione femminile. Se la fondazione della prima Lucciola,

quella di Carla Corso, Pia Covre e Roberta Tatafiore, risaliva al 1983, la

nascita dell’altra Lucciola rimandava a un’epoca più lontana.

Il primo numero di Lucciola era del 1908. La caratteristica

originale e sorprendente di Lucciola era il metodo, la tecnica

e la forma ingegnosa in cui il lavoro redazionale era stata pensato e

organizzato. In qualche modo prefigurava, all’inizio del Novecento, un insieme

di modalità e sistemi che avrebbero cambiato il mondo alla fine del Novecento:

i forum online, le chat, la comunicazione a distanza, i social network.

Anticipava un brainframe, una configurazione mentale e percettiva,

caratteristico di internet; ma mettendola in termini un po’ più sentimentali,

quella particolare forma di lavoro culturale e redazionale rispondeva in primo

luogo a una necessità: l’uscita dalla solitudine e il bisogno di condivisione.

L’idea di Lucciola nacque

all’interno di una casa dove abitavano una donna di venticinque anni, Lina

Caico, e la sorella minore di sedici, Letizia. Le due sorelle vivevano in

provincia di Caltanissetta, nel borgo di Montedoro, che oggi conta poco più di

un migliaio di abitanti (e dista appena qualche chilometro da Racalmuto, il

paese natale del romanziere e saggista Leonardo Sciascia). Prima del

trasferimento a Montedoro, la famiglia Caico aveva vissuto in Inghilterra. La

madre di Lina e Letizia, infatti, era Louise Hamilton, ricca ereditiera

franco-anglo-irlandese, di sensibilità suffragetta e solida cultura, fotografa

e autrice del libro Sicilian Ways and Days, poi tradotto col

titolo Vicende e costumi siciliani. Eugenio Caico, il padre e

marito, era invece un imprenditore con interessi nelle miniere di zolfo della

zona. All’epoca le solfatare erano ancora molte e caratterizzavano il tessuto

socioeconomico della zona di Caltanissetta: solfara Trabonella, solfara

Gessolungo, solfara Segreto del Sonno, etc.

Era il frutto di

un’intelligenza collettiva, di un network di adolescenti e giovani di buona

famiglia, sparse in diverse località: Catania, Napoli, L’Aquila, Firenze,

Modena, Venezia, Verona, Milano, Bergamo, Como, Pavia, Biella, Saluzzo, etc.

Probabilmente Lucciola nacque

come strumento per mantenere i contatti con le amiche, conosciute durante le

vacanze e prima del trasferimento a Montedoro. Lucciola funzionava

in questo modo: a Montedoro veniva redatto un primo testo; il testo veniva

spedito a una seconda lucciola-redattrice, che aveva 48 ore di tempo per

scrivere a sua volta un testo, unirlo a quello ricevuto in un fascicolo legato

da una cordicella e quindi spedirlo per raccomandata a una terza

lucciola-redattrice; il meccanismo si svolgeva identico di lucciola-redattrice

in lucciola-redattrice, fino a tornare al punto di origine, nella casa di Lina

e Letizia Caico, dove Lina, prima direttrice di Lucciola (lo

resterà per un paio di anni), si occupava di rilegare l’incartamento,

d’impaginarlo (con foto, illustrazioni e acquerelli allegati dalle

lucciole-redattrici) e poi di chiuderlo e confezionarlo, per mezzo di preziose

copertine di stoffa cucite a mano o impresse a fuoco sul velluto. Si trattava

di un’autoproduzione, benchè creata in un contesto borghese e priva delle

connotazioni controculturali che oggi ha il termine. Era il frutto di

un’intelligenza collettiva, di un network di adolescenti e giovani di buona

famiglia, sparse in diverse località: Catania, Napoli, L’Aquila, Firenze,

Modena, Venezia, Verona, Milano, Bergamo, Como, Pavia, Biella, Saluzzo, etc.

Desideravano tenersi in contatto, confessarsi ed esprimersi attraverso la

scrittura, l’autobiografia e il dibattito, anche per sottrarsi alla noia e allo

spleen dei luoghi d’origine. Sulle pagine di Lucciola si

parlava della condizione della donna, di maternità, si recensivano libri, si

scrivevano poesie, novelle, si offrivano resoconti di gite e scampagnate, di

tanto in tanto si traduceva un testo in braille a uso dei disabili visivi o ci

si divideva di fronte ai temi più arroventati del momento, come l’entrata in

guerra o, più avanti, l’avvento del fascismo.

Lucciola viaggiava dentro uno scatolino di legno, che di tappa in tappa si colmava

dei fogli redatti dalle varie collaboratrici, ciascuno recante l’impronta

originale di un diverso inchiostro e di una diversa grafia. L’improvviso arrivo

dello scatolino di legno, rompendo la quiete gozzaniana di appartamenti,

salottini e camere da letto, doveva ogni volta rappresentare per la lucciola un

momento di beatitudine. Ogni lucciola si firmava con uno pseudonimo: Clelia;

Sakuntala; Rosa sfogliata; Bimba; Angizia; Dolores; Passiflora; Cymba; Oneira;

Giannina; Seppy; Ellade; Asfodelo; Nunziatina; G.B.; Daisy; Chiarezza, etc.

Scorrere l’elenco degli pseudonimi significa assistere a un’apparizione, come

se le lucciole fossero le fantasiose eroine di una saga o di un anime ambientato

al tempo del liberty e dell’art déco. Fra di loro, con lo pseudonimo Zia Mariù,

apparve anche una donna più adulta, Maria Lombroso, figlia di Cesare e

fondatrice del Corriere dei piccoli. Alle Lucciole si aggiunse col

tempo qualche collaboratore maschio che si distinse per aplomb. Erano fratelli,

cugini, figure appartenenti alla cerchia famigliare delle lucciole. La presenza

dei “luccioli” – così si definivano, firmandosi con nomignoli come “Dandy”,

“Stefanino” o “Gnazieddu” – fu riguardosa e discreta: non portò a significativi

cambiamenti nell’indirizzo e nel tono di voce della rivista. La stessa scelta

di chiamarsi “luccioli”, del resto, era nel segno dell’ironia e

dell’assimilazione, come se nel cono d’ombra della circolazione clandestina e

dell’autoproduzione, ci si potesse concedere il lusso e la sconosciuta libertà

di osservare e di non competere. Era come se l’uomo si calasse nel ruolo

imperturbabile e distaccato di chi guarda attraverso un binocolo.

Desideravano

tenersi in contatto, confessarsi ed esprimersi attraverso la scrittura,

l’autobiografia e il dibattito, anche per sottrarsi alla noia e allo spleen dei

luoghi d’origine.

Nel 1907, un

anno prima dell’invenzione di Lucciola, veniva pubblicato Una

donna, il romanzo in cui Sibilla Aleramo racconta la propria storia e

descrive la condizione delle donne in Italia. C’è un passaggio della trama che

curiosamente offre un parallelo tra il romanzo e la rivista manoscritta di Lina

e Letizia Caico. La protagonista del romanzo, infatti, dopo il trasferimento a

Roma inizia una collaborazione con Mulier, periodico di

orientamento femminista. Il sincronismo tra il finzionale Mulier e

l’esperienza reale di Lucciola, è prova di un’intraprendenza

femminile che in quel periodo dovette esprimersi anche attraverso lo strumento

intimo e ineffabile della scrittura, tanto nelle grandi città che in luoghi più

marginali della penisola. Lucciola era ispirata ad analoghi

esperimenti nati in Inghilterra, Germania e Francia (rispettivamente: Firefly, Parva

favilla, e Mouche volante). La rivista restò attiva per un arco

di tempo lunghissimo, fino al 1926, salvo un’interruzione tra il 1915 e il

1919, a causa della Prima Guerra Mondiale.

Il luogo della

riscoperta è al nord, a Milano, grazie agli eredi di Gina Frigerio Carlassare,

ultima direttrice di Lucciola (su Lucciola si

firmava v.f.s., acronimo di “Veritate, Fortiter, Suaviter”). Durante la

sistemazione del solaio di casa viene ritrovato un baule pieno di quaderni

rilegati e scritti a mano. Un mercante antiquario milanese ne acquista una

decina, mentre la maggior parte verrà poi salvata negli archivi della Società

Letteraria di Verona. Un piccolo resto – sei volumi, dal gennaio 1910 al

dicembre 1911 – verrà infine riscattato dal mercante antiquario, grazie

all’intervento di una vecchia istituzione della quale non avevo mai sentito

parlare: l’Unione Femminile Nazionale. Un libro pubblicato nel 1995, Leggere

le voci. Storia di Lucciola, una rivista scritta a mano. 1908-1926 (a

cura della Società Letteraria), ricostruisce tutta la storia di Lucciola.

È da lì che ho tratto molte delle informazioni per questo articolo.

Scorrere

l’elenco degli pseudonimi significa assistere a un’apparizione, come se le

lucciole fossero le fantasiose eroine di una saga o di un anime ambientato al

tempo del liberty e dell’art déco.

La sede

dell’Unione Femminile Nazionale è un luogo sorprendente. Si trova all’interno

di un bel palazzo in Corso di Porta Nuova, a Milano. L’Unione nacque nel 1899 e

si costituì “Per l’elevazione ed istruzione della donna. Per la difesa

dell’infanzia e della maternità. Per dare studi ed opera alle varie istituzioni

di utilità sociale. Per riunire in una sola sede le Associazioni ed Istituzioni

Femminili”. La sede attuale è ancora la stessa del 1910. Se ad appena un paio

di chilometri di distanza i turisti scattano selfie sotto i balconi del Bosco

Verticale, la sede dell’Unione Femminile Nazionale si offre al visitatore come

un segreto controcanto della città, che ancora si esprime con la materia, i

modi e gli affetti del primo Novecento. È come una di quelle gocce d’ambra dove

è rimasto intrappolato un insetto o un frammento vegetale risalenti a un’altra

epoca del mondo. Le finestre a pianoterra si affacciano – direi “organicamente”

– su uno splendido cortile ricco di vegetazione, dove accanto alle due aiuole

sono parcheggiate le biciclette. Gli interni sono accoglienti e arredati con

mobilio d’epoca. Il pavimento è a esagoni ocra e rossi. Alle pareti sono appesi

i ritratti di alcune fondatrici dell’Unione, tra cui Ersilia Bronzini Majno e

la poetessa Ada Negri. Nonostante i centoventiquattro anni di storia e

l’atmosfera primonovecentesca degli uffici, l’Unione Femminile Nazionale è una

realtà viva e dinamica (come si conviene a un’istituzione milanese). I sei

fascicoli di Lucciola sono conservati in un armadio. Ho avuto

il privilegio di aprirli e sfogliarli, adagio e in presenza di un’archivista,

sopra un tavolo dal ripiano in velluto rosso. Si tratta di materiale fragile e

proprio per la sua delicatezza intenerisce. Sarà per colpa dell’emozione di

avere tra le dita pagine di quaderno con oltre cento anni di vita alle spalle,

venute al mondo tra il terzo e il quarto governo Giolitti, ma la carta sembra

parlarmi tra i polpastrelli, con un filo di voce. È pallida, delicata; a volte sento

sul foglio una specie di peluria o noto che il colore si abbrunisce, come nelle

ali di una falena. Il numero della pagina è segnato a matita nell’angolo in

alto. Devono essere state le mani di Lina o di Letizia a numerare le pagine una

per una, dopo aver ricevuto indietro l’intero incartamento dentro lo scatolino

di legno. Quei “48”, “61” e “333” grigio chiaro, tratteggiati con grazia e

premura evidenti, ora sono di fronte ai miei occhi e un po’ me ne stupisco.

È un fatto

piuttosto paradossale che nonostante la redazione di Lucciola si

trovasse in casa delle due sorelle Caico, nel meridione più scollegato e remoto

(dove, fino a poco tempo prima, bambini e ragazzini proletari lavoravano nelle

solfare, immergendosi seminudi fino a trecento metri di profondità sottoterra),

nel primo numero del marzo 1908, tra i luoghi di provenienza delle

lucciole-redattrici, il nord e centro Italia prevalgono con nettezza sul sud.

Nord e centro: Saluzzo, Mondovì, Biella, Broni (Pavia), Como, Colleaperto

(Bergamo), Milano, San Giovanni Lupatoto (Verona), Udine, Venezia, Acquanegra

cremonese, Modena, Castelfranco Emilia, Bologna, Firenze, Siena, Grosseto. Sud:

Avezzano (L’Aquila), Napoli, Salerno, Piedimonte Etneo.

Quella

particolare forma di lavoro culturale e redazionale rispondeva in primo luogo a

una necessità: l’uscita dalla solitudine e il bisogno di condivisione.

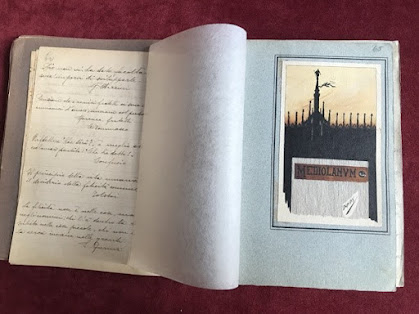

Ogni numero

di Lucciola è aperto da un frontespizio illustrato a cui segue

un indice. Gli scritti sono separati l’uno dall’altro grazie a un cartoncino

grigio, protetto da un foglio di carta velina. Ciascun cartoncino è arricchito

dall’incollatura di un disegno, di un acquerello o di una fotografia. Le

fotografie: paesaggi, vedute di templi antichi, scorci di strade, piazze o

ritratti accompagnati da una didascalia. Una coppia di fotografie colpisce per

l’evidente intenzione satirica: vediamo in entrambe le foto due lucciole, ma

una delle due è vestita da uomo, con tanto di baffo nero, gilet e cravattino. È

la messa in scena di un bisticcio coniugale. La didascalia dice: “Facciamo la

pace?”. A pagina 17 del numero del dicembre 1911, trovo un testo dal titolo “Le

adoratrici di cadaveri”.

L’autrice è la

lucciola Daisy. L’inchiostro è di un rosso tenue e la grafia minuta, timida,

ritrosa, sul punto di scomparire nella carta, come se chi scrive non volesse

farsi troppo notare. La scrittura a mano richiede al lettore un supplemento di

tempo e attenzione non più necessari nel caso della pagina stampata o

elettronica. In calce al brano di Daisy trovo una sorta di nota, in inchiostro

nero, forse lasciato dalla stessa autrice, dove si dice che “Quelle lucciole

che volessero criticare ‘Le adoratrici di cadaveri’ facendo delle analisi

separate di frasi […] porterebbero ‘nottole ad Atene e vasi a Samo’”. Si

tratta di un vecchio adagio, già documentato in opere di Aristofane e di

Ariosto, evidentemente ancora in uso nella borghesia colta degli inizi del

Novecento, con il quale si vuole segnalare l’inutilità di un’azione, dal

momento che Atene è affollata di uccelli notturni, così come l’isola di Samo

abbonda di vasi. A “Le adoratrici di cadaveri” segue il testo “Tenerezza contro

amore”, della lucciola Giulia, dove la grafia è più vivace e aguzza. I segni

affilati sembrano terminare con delle guglie. Altri testi, raccolti nei successivi

numeri, s’intitolano “Presa al laccio”, “Passatempi estivi”, “La piccola

rivoluzionaria” o “Egoismo”. Nel numero del giugno 1910 trovo il testo di un

lucciolo: Dandy. Lo scritto s’intitola “Mediolanum” e consiste nel racconto di

una passeggiata per Milano insieme a un amico “germanico, freddo e compassato”.

Dopo aver attraversato il centro della città, Dandy conclude che “Milano è un

po’ la New York d’Italia, dove gli affari hanno il sopravvento, dove il

linguaggio comune è quello degli affari, dove la vita comune è quella degli

affari, dove le gioie sono negli affari, dove non si tratta, non si discute,

non si pensa che degli affari”.

Alla fine della

Prima Guerra Mondiale, Lina Caico si laureò a Napoli in lingua e letteratura

inglese, divenne poi amica di Ezra Pound e si appassionò all’opera del poeta e

filosofo bengalese Rabindranath Tagore. La sorella minore Letizia, suonatrice

di violino, soffrì l’incomprensione dei propri compaesani. “In paese mi

deridono e mi prendono per pazza”, scrisse in una lettera. Si dice che leggesse

e scrivesse a lume di candela, a causa della rovina economica in cui era

precipitata. Stando ad alcune ricostruzioni in rete, la storia della famiglia

Caico è quella di un ricco casato il cui patrimonio si sgretolò nei primi

decenni del Novecento, in parallelo con la chiusura delle solfare. Inferma e in

condizioni di povertà, Lina morì nel 1951, accudita da una lucciola di nome

Licia. Pare che al momento della vendita, nella vecchia casa di famiglia

furono ritrovati cinquecento casse di documenti – lettere, carte, fotografie –

molti dei quali vennero dispersi o venduti un tanto al chilo da chi ne era

venuto in possesso. Fortunatamente una nuova proprietaria dell’immobile salvò

ciò che restava dalla spazzatura.

Nella sede dell’Unione

Femminile Nazionale, m’informano dell’esistenza di Lucciolina,

rivista fondata tra il 1911 e il 1913, di cui fece parte Marianna Montale,

sorella maggiore di Eugenio. Lucciolina ebbe vita per un solo

numero, ma al pari di Lucciola venne realizzata

artigianalmente, servendosi dell’identico meccanismo redazionale di Lucciola.

Le redattrici erano sparse per l’Italia, con la differenza, rispetto a Lucciola,

che erano particolarmente giovani, a volte bambine. Probabilmente tra Lucciola e Lucciolina vi

fu un legame di qualche natura, un gemellaggio, una filiazione – la storia

dell’editoria è piena di filiazioni.

Scrivendo di questa vicenda, mi è tornata in mente una massima di Mark Twain, che avevo letto un giorno non so dove. Era una frase potente, chiara ed efficace, di quelle che restano nella memoria, ma ripensandola ora, mi lascia uno strano sapore, come di un’equazione che non dà più il risultato: “La differenza tra la parola giusta e la parola quasi giusta, è la differenza tra il fulmine e la lucciola”.

Crediti delle immagini: Archivio dell’Unione femminile nazionale, Fondo Lucciola.

Ivan Carozzi è stato caporedattore di Linus e lavora per la tv. Ha scritto per diversi quotidiani e periodici. È autore di "Figli delle stelle" (Baldini e Castoldi, 2014), "Macao" (Feltrinelli digital, 2012), "Teneri violenti" (Einaudi Stile Libero, 2016) e "L'età della tigre" (Il Saggiatore, 2019).